Vivre dans l’ancien bassin minier du Nord de la France, une vallée touristique des Alpes, une plaine de grandes cultures dans le Val de Loire ou sur un littoral breton renvoi à des réalités différentes. Les territoires ruraux sont pluriels et marqués par des enjeux sociaux et politiques hétérogènes. Longtemps, le rural a été défini au singulier et par la négative, en opposition à l’urbain. Seulement, les mutations contemporaines et la diversification des territoires ruraux nécessitent d’interroger les définitions et indicateurs de ces territoires.

Ces mutations sont économiques, démographiques ou morphologiques à travers l’évolution des paysages. Elles résultent en particulier de la multiplication des fonctions associées aux territoires ruraux : d’exploitation de ressources, de production, de cadre de vie, de loisirs, de nature… La mobilité résidentielle a aussi entraîné l’augmentation du nombre d’habitant·es dans de nombreux territoires ruraux, en particulier à proximité des polarités urbaines, d’abord les plus grandes puis moyennes et plus petites. Ainsi, depuis un demi-siècle, le développement de formes urbaines plus étalées a fait émerger des territoires entre rural et urbain, également marqués par une grande diversité de situations, selon leur proximité aux agglomérations ou leur composition démographique (Charmes 2019). Parallèlement, les modes de vie ont profondément évolué, les mobilités du quotidien et les distances parcourues ont notamment augmenté, autant de facteurs qui impactent les pratiques sociales.

Le terme de « campagne » au singulier renvoie aujourd’hui plus à un référentiel spatial assez flou, plus ou moins idéalisé, qu’à une seule réalité et définition. De plus, si l’activité agricole reste un secteur économique majeur avec un fort poids symbolique dans de nombreux territoires ruraux, certaines ruralités sont essentiellement caractérisées par des activités industrielles, touristiques voire artisanales. Les exploitations agricoles sont par ailleurs majoritairement localisées dans des territoires à dominante périurbaine au sens de l’Insee (Agreste 2013).

Ce travail met en évidence la nécessité de parler des territoires ruraux au pluriel, à travers la discussion principale des définitions statistiques qui existent aujourd’hui dans le contexte français. Nous soulignons l’intérêt de prendre en compte leur diversité, mais également leurs transformations et problématiques actuelles.

1 – La moindre densité de population comme distinction minimale

Jusqu’en 2020, l’Institut national de la statistique et des études économiques définissait surtout les communes rurales comme n’appartenant pas à une unité urbaine, approche la plus ancienne utilisée pour définir les agglomérations urbaines (INSEE 2021a). Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comptent au moins 2 000 habitant·es et présentent une continuité du bâti sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions. En 2020, l’INSEE identifiait 2 467 unités urbaines où résidaient environ huit personnes sur dix.

La définition du rural la plus reconnue institutionnellement a changé récemment suite à la mission Agenda rural. Commandée par le gouvernement en septembre 2019, cette mission avait pour objectif de fournir des propositions « concrètes » pour élaborer un plan d’action d’environ 200 mesures, dont une meilleure définition des territoires ruraux. « La mission exprime le souhait que l’Insee propose une approche nouvelle des espaces ruraux, qui ne soit pas en négatif de la définition de l’urbain, qui combine les critères de densité et ceux de nature fonctionnelle, et qui permette de traiter du continuum entre les espaces les plus urbanisés et les espaces les plus isolés et peu peuplés » (Labaronne et al. 2019). Suite à cette demande, et à une consultation assez large (associations d’élu·es, chercheuses et chercheurs…), l’INSEE a publié une « nouvelle définition du rural » qui repose sur un critère principal, la densité de population (inférieure à 300 habitant·es par km² dans des territoires de moins de 5 000 habitants) – évaluée selon la répartition des habitant·es dans des carreaux d’1km de côté (INSEE 2021b). Cette définition correspond par ailleurs à une approche développée par la Commission européenne à partir de 2011 dans le cadre des débats sur les politiques de développement rural, notamment le deuxième pilier de la PAC (Sénégas 2020), et à une définition statistique reproduite en France depuis 2015 sous le nom de grille communale de densité.

Pour répondre au besoin d’approfondir cette définition en différenciant plusieurs catégories de rural, l’INSEE a produit récemment deux compléments. Le premier ajoute à la densité de population un indicateur sur l’influence d’un pôle d’emploi, mesuré à partir des flux domicile-travail – et plus spécifiquement, ceux des actifs et actives travaillant dans une aire urbaine de plus de 50 000 habitant·es -, dans une approche à dominante fonctionnelle. Ainsi sont considérées comme « rural sous forte influence d’un pôle », les communes dont plus de 30 % des actifs et actives travaillent dans le pôle d’une aire urbaine. Les communes rurales sous faible influence d’un pôle sont celles appartenant à l’aire d’attraction mais dont moins de 30 % des actifs et actives travaillent dans le pôle. Ces deux catégories sont dites « rurales périurbaines », dans le sens où elles appartiennent à l’aire d’influence d’une grande ville qui concentre les emplois. Les autres communes rurales sont nommées « autonomes » car hors influence d’un pôle, et sont divisées en deux catégories selon leur densité, de sorte à obtenir deux groupes de taille équivalente en nombre de communes. En 2022, l’INSEE a également produit une actualisation de la grille communale de densité en sept niveaux, dont trois pour les communes rurales, à partir de deux critères principaux (densité de population, nombre d’habitants). Il en résulte une différenciation des communes de « bourgs ruraux » (500 à 4 999 habitants et au moins 300 habitants par km²), d’« habitat dispersé » (50 à 299 habitants par km²) et d’« habitat très dispersé » (moins de 50 habitants par km²).

En restant assez simples, ces deux définitions statistiques permettent un premier niveau d’analyse des communes rurales en tenant compte de leur diversité, par exemple à travers la répartition des communes et des populations (tableau 1). Elles se ressemblent pour les catégories les moins peuplées (rural autonome très peu dense, habitat très dispersé) et se différencient pour les autres en raison des critères utilisés (flux domicile-travail versus densité de la population).

Tableau 1 : Répartition des communes et de la population selon les définitions du rural de l’INSEE

| Définition du rural INSEE (périurbain ou autonome) | ||

| Type de communes rurales | Part des communes(en %) | Part de la population(en %) |

| Rural périurbain : sous forte influence d’un pôle | 20,5 | 10,2 |

| Rural périurbain : sous faible influence d’un pôle | 21,2 | 8,9 |

| Rural autonome : peu dense | 23,2 | 11,4 |

| Rural autonome : très peu dense | 23,2 | 2,3 |

| Grille de densité à 7 niveaux INSEE | ||

| Type de communes rurales | Part des communes(en %) | Part de la population(en %) |

| Bourgs ruraux | 14,6 | 15,1 |

| Rural à habitat dispersé | 52,6 | 15,1 |

| Rural à habitat très dispersé | 20,8 | 2,5 |

| Données : INSEE recensement de la population 2017 | ||

2 – Des typologies statistiques pour rendre compte de la pluralité des ruralités

L’Agenda rural appelait à une meilleure prise en compte de la « nature fonctionnelle » des territoires ruraux, or les définitions qui reposent essentiellement sur la densité de population ou même les déplacements domicile-travail n’y parviennent qu’imparfaitement.

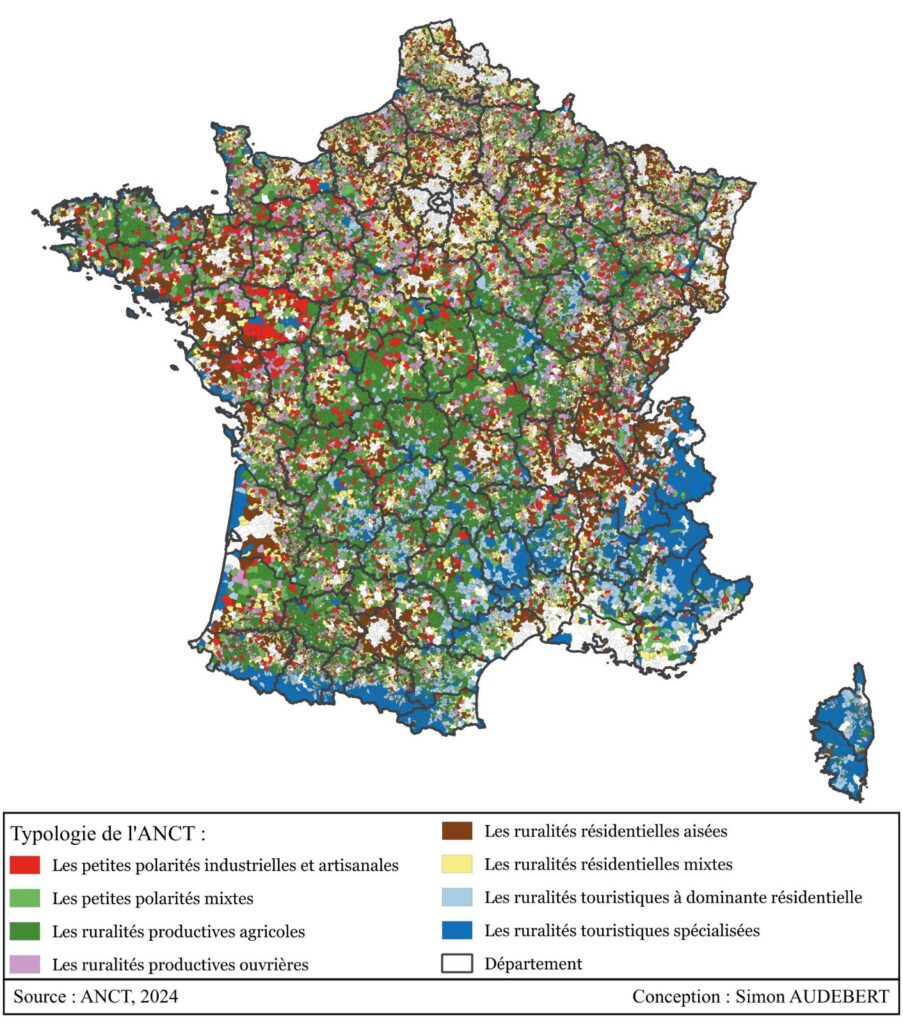

D’autres types de catégorisation permettent de mieux saisir la diversité contemporaine des communes rurales, et notamment d’un point de vue fonctionnel. Récemment, l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) a commandé une nouvelle typologie des ruralités pour compléter la définition générale du rural (Acadie et Talandier 2023b). Publiée en 2023, cette typologie s’inscrit dans la lignée de la typologie des campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques (littoral et montagne) réalisée pour la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et l’attractivité régionale) en 2011 (Hilal et al. 2011). Ces typologies ont été produites selon une méthodologie proche, qui consiste à mobiliser un grand nombre de variables – concernant la population, la structure des emplois ou l’environnement naturel – pour créer des catégories de communes rurales selon leurs ressemblances statistiques (analyses factorielles puis classification ascendante hiérarchique). Elles ont été commandées par des administrations qui ont notamment pour mission d’accompagner la mise en œuvre de politiques publiques. Concernant l’ANCT, la typologie des ruralités résulte d’une demande du Comité interministériel aux ruralités et s’inscrit dans une volonté d’ingénierie territoriale sur les enjeux du développement rural. Cette typologie se compose même de deux approches : une première structurelle à l’échelle des communes, et une deuxième plus systémique à l’échelle des intercommunalités qui cherche à identifier les « capacités contributives des espaces ruraux aux transitions » (alimentaire, énergétique, écologique…) ; à ce titre, les indicateurs utilisés sont caractérisés en termes de flux et de stock, avec une vision assez économisante des territoires ruraux et de leur capacité de contribution.

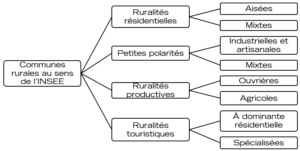

La typologie structurelle se compose au final de quatre grandes catégories de communes rurales (ruralités résidentielles, productives, touristiques, et petites polarités), chacune subdivisée en deux pour aboutir à un total de huit sous-catégories (graphique 1) :

Graphique 1 : Imbrication des catégories de la typologie des ruralités de l’ANCT

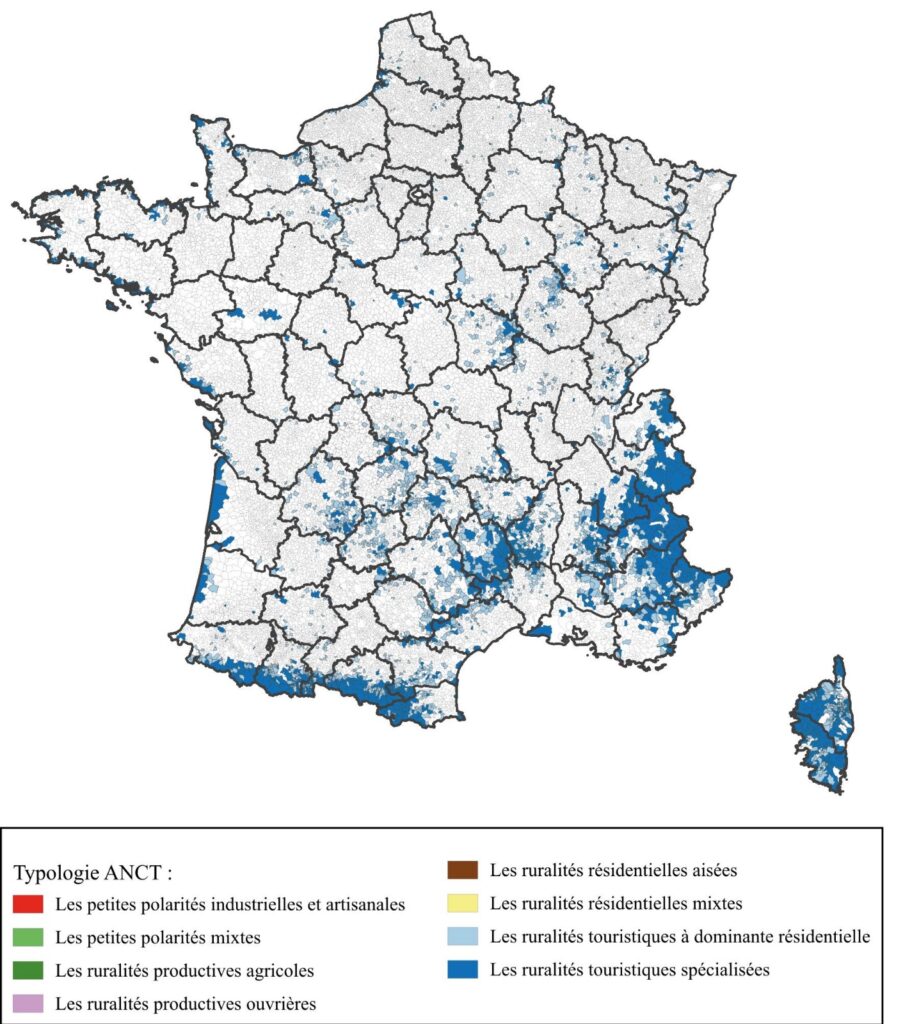

Le rapport final présente de façon détaillée, avec de nombreuses cartographies, ces catégories de ruralités (Acadie et Talandier 2023a). Brièvement, les ruralités résidentielles en halo autour des villes regroupent les communes avec une artificialisation des sols importantes et un indice de jeunesse élevé. Les ruralités résidentielles aisées sont caractérisées par un niveau de revenu plus élevé et une surreprésentation des cadres. Les petites polarités concentrent une grande partie des emplois ruraux, des logements sociaux, et sont aussi fortement artificialisées. Ces communes, parfois qualifiées de centres-bourgs, peuvent rassembler des emplois surtout liés à l’industrie et à l’artisanat, ou des emplois plus résidentiels dans le cas des petites polarités mixtes. Les ruralités productives ouvrières concentrent des emplois principalement industriels, et sont caractérisées par un poids plus fort des jeunes et des ménages aux revenus modestes. Les ruralités productives agricoles ont de leur côté une part importante d’emplois agricoles, ainsi qu’un vieillissement marqué de la population, des retraités aux faibles revenus et un fort taux de vacance résidentielle. Enfin, la quatrième catégorie correspond aux ruralités touristiques qui, comme leur nom l’indique, sont fortement spécialisées dans les activités touristiques aussi bien littorales que montagnardes. Celles à dominante résidentielle présentent des revenus assez faibles et des taux de chômage souvent élevés ; celles spécialisées concentrent de nombreux emplois spécifiques malgré aussi des taux de chômage élevés.

En définitive, cette typologie des ruralités présente le triple intérêt d’une approche centrée sur les communes rurales, qui prend en compte une grande variété de caractéristiques, notamment démographiques et économiques, et qui identifie une pluralité cohérente de catégories rurales.

3 – L’hétérogénéité politique des territoires ruraux

Cette dernière partie illustre l’intérêt de prendre en compte la diversité des communes rurales, et ce notamment avec la typologie des ruralités, à partir de l’exemple des votes écologistes (EELV) et rassemblement national (RN) aux élections européennes 2019 ; ce choix de date s’explique par le poids important des deux votes à cette élection au niveau national. Le vote écologiste est souvent présenté dans l’espace public comme un vote urbain, un vote « bobo », qui n’existerait pas dans les territoires ruraux. Certain·es commentateurs et commentatrices de la vie politique diffusent cette idée en le croisant essentiellement avec la taille démographique des communes. En parallèle, la rhétorique d’un vote RN avant tout rural et périurbain a progressé en s’appuyant sur des raisonnements similaires. En raisonnant d’abord sur la base de la définition de l’INSEE du rural périurbain ou autonome, une diminution du vote EELV s’observe selon un continuum d’influence plus ou moins forte d’un pôle ; le score d’EELV est par ailleurs inférieur à la moyenne nationale dans l’ensemble de ces catégories (graphique 2). Une tendance équivalente s’observe pour les communes rurales avec la grille de densité et apporte en supplément une vision plurielle du vote écologiste urbain – dont les résultats de certaines catégories urbaines sont assez proches des bourgs ruraux (graphique 3). Dans le cas du vote RN, on observe un vote supérieur à l’ensemble de la moyenne nationale dans les communes rurales, qui atteint son pic dans le rural sous faible influence d’un pôle ou le rural à habitat dispersé selon les définitions, soit principalement les périphéries urbaines lointaines des grandes et moyennes agglomérations.

Graphique 2 : Vote EELV et RN en 2019 selon la définition de l’INSEE

Graphique 3 : Vote EELV et RN en 2019 selon la grille communale de densité de l’INSEE

Pour autant, si ces premières analyses mettent en évidence des formes de corrélation entre votes et catégories spatiales, elles n’impliquent pas de causalité et souffre d’un manque de prise en compte de la composition de ces territoires. En effet, il est essentiel de rappeler que le vote reste majoritairement déterminé par des facteurs socio-économiques, comme le niveau de diplôme et de revenu ou le genre par exemple (Bouba-Olga 2024). Tout en en restant à des approches géographiques agrégées, l’utilisation de la typologie des ruralités à dominante fonctionnelle permet de mieux en rendre compte ; les graphiques suivants mettent en effet en évidence la pluralité des votes dans les territoires ruraux (graphique 4). Le vote EELV varie d’abord fortement selon les types de ruralités, et il est même supérieur à la moyenne nationale dans les ruralités touristiques. Il est le plus faible dans les ruralités productives et dans les petites polarités, notamment celles industrielles et artisanales, alors qu’inversement le vote RN est plus élevé dans ces ruralités productives et dans les petites polarités.

Un des intérêts principaux de l’utilisation de la typologie des ruralités est ici de montrer les différences de votes au sein des territoires à dominante périurbaine (Rivière 2013). Le vote RN n’est pas homogènement fort dans ces territoires, de même que le vote EELV n’y est pas uniforme à des niveaux moyens – par rapport à la moyenne nationale et aux moindres votes dans d’autres ruralités. L’idée d’un unique gradient explicatif de la proximité urbaine est très imparfaite si on ne considère pas la composition sociale et démographique des territoires périurbains. De manière un peu trop simplificatrice, les trajectoires résidentielles des populations qui y vivent sont plus ou moins choisies ou subies. En effet les profils des emplois et leurs localisations, les prix immobiliers ou les étapes de cycle de vie sont autant de facteurs qui n’offrent pas les mêmes possibilités d’installation et de vie quotidienne dans les périphéries urbaines. Et ces périurbanités différentes contribuent nécessairement à des comportements électoraux différents.

Graphique 4 : Vote EELV et RN en 2019 selon la typologie des ruralités de l’ANCT

Ainsi, la pluralité du vote dans les territoires ruraux est un fait que des critères uniques, comme la distance à la ville ou la taille des communes, ne permettent pas d’expliquer sans tenir compte de leurs composantes sociales et économiques. Il n’y a pas une ruralité mais bien des ruralités, confrontées à des enjeux sociaux et politiques différents, d’où l’importance de ne pas essentialiser le vote quand on l’analyse d’abord par des référents spatiaux. Les caractéristiques géographiques des territoires ont un rôle mais intrinsèquement on ne vote pas d’une certaine façon car on habite quelque part. Pour la plupart des personnes, on habite à un endroit car on a les revenus qui le permettent ou qui ne nous permettent pas de vivre ailleurs. À ces contraintes s’ajoute des envies, des attachements ou des facteurs contextuels qu’il est utile d’analyser pour expliquer les choix électoraux, mais bien dans une démarche de complémentarité avec les facteurs socio-économiques qui restent les principaux déterminants du vote.

Conclusion

La comparaison géographique du vote aux européennes en 2019 avec les élections plus récentes de 2024 (en annexe) fait ressortir des répartitions équivalentes au sein des territoires ruraux. Ces écarts de vote témoignent d’une diversité structurante des territoires ruraux contemporains, et il importe d’en tenir compte pour comprendre leurs différences électorales et les enjeux politiques qui y sont liés. Actuellement la typologie des ruralités est un outil pertinent pour considérer cette diversité rurale et électorale à l’échelle nationale. Deux vigilances tout de même comme pour toutes définitions statistiques du rural ou d’autres espaces : d’une part les résultats nationaux comme locaux sont étroitement liés aux choix méthodologiques utilisés pour la construction de telle ou telle définition ; d’autre part, ces définitions ou catégorisations ont après leur production une forte portée prescriptive en imposant une norme et performative lorsqu’elles sont (ré)utilisées par les acteurs publics ou d’autres (Pistre et Richard 2018). Comme tout indicateur produit par une institution administrative, il est en effet nécessaire de l’envisager comme porteur d’une vision sur l’objet qu’il mesure dans le but de guider des politiques publiques. C’est notamment le cas de l’indicateur sur les mobilités domicile-travail régulièrement utilisé par l’INSEE, qui porte en lui une vision essentiellement économique et salariale vers les villes des territoires périurbains et ruraux. Ces déplacements pendulaires écartent de fait de nombreux déplacements (domicile-études, alimentaires, pour l’accès aux services publics…) et segments des populations rurales (jeunes, personnes âgées, chômeurs…), et tendent à invisibiliser par exemple le rôle des femmes dans les activités des enfants ou certains déplacements du quotidien.

Ainsi, il est essentiel d’interroger à la fois les discours qui présentent les territoires ruraux et les votes qui y prennent place comme homogènes, et les processus de construction des indicateurs et définitions statistiques du rural. La rhétorique d’une fracture entre rural et urbain repose sur une vision erronée des ruralités contemporaines. Ce type de discours souvent déclinistes et normatifs nourrissent l’image d’Épinal d’une France rurale homogène et figée, bien loin de la réalité actuelle que la diversité des définitions et catégorisations spatiales des territoires ruraux permet de mieux approcher aujourd’hui que par le passée.

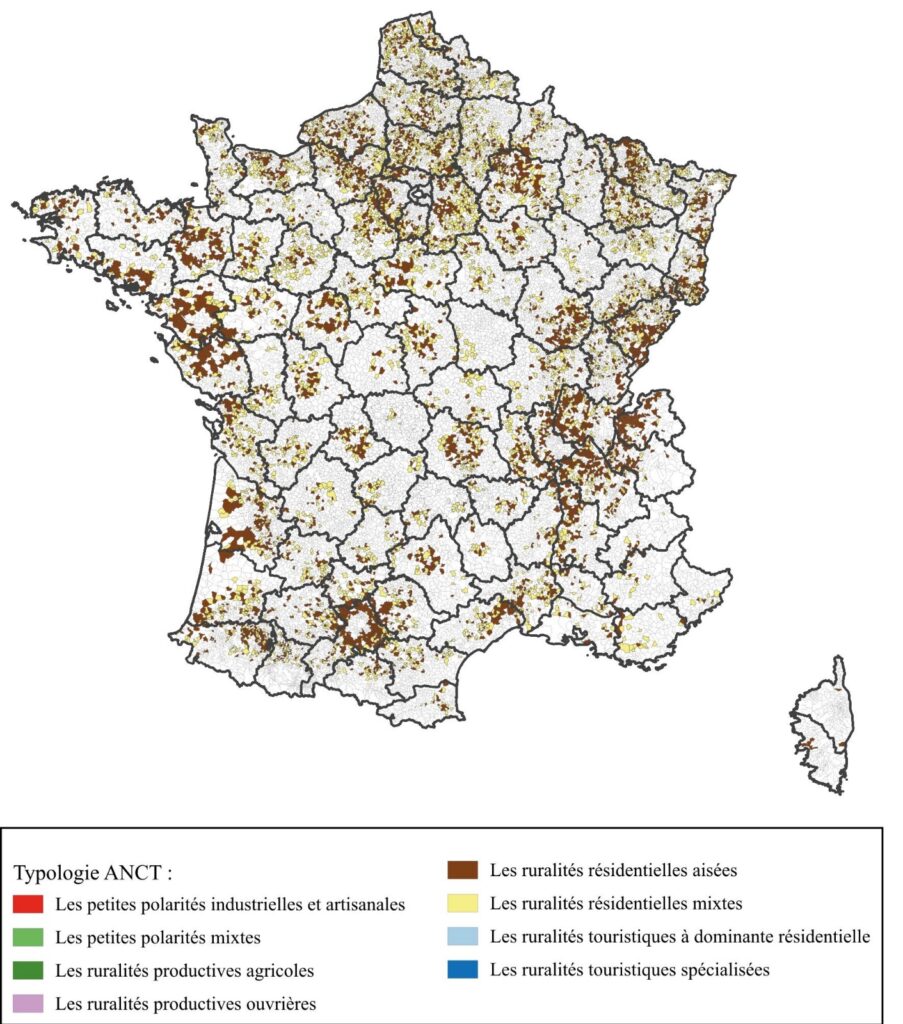

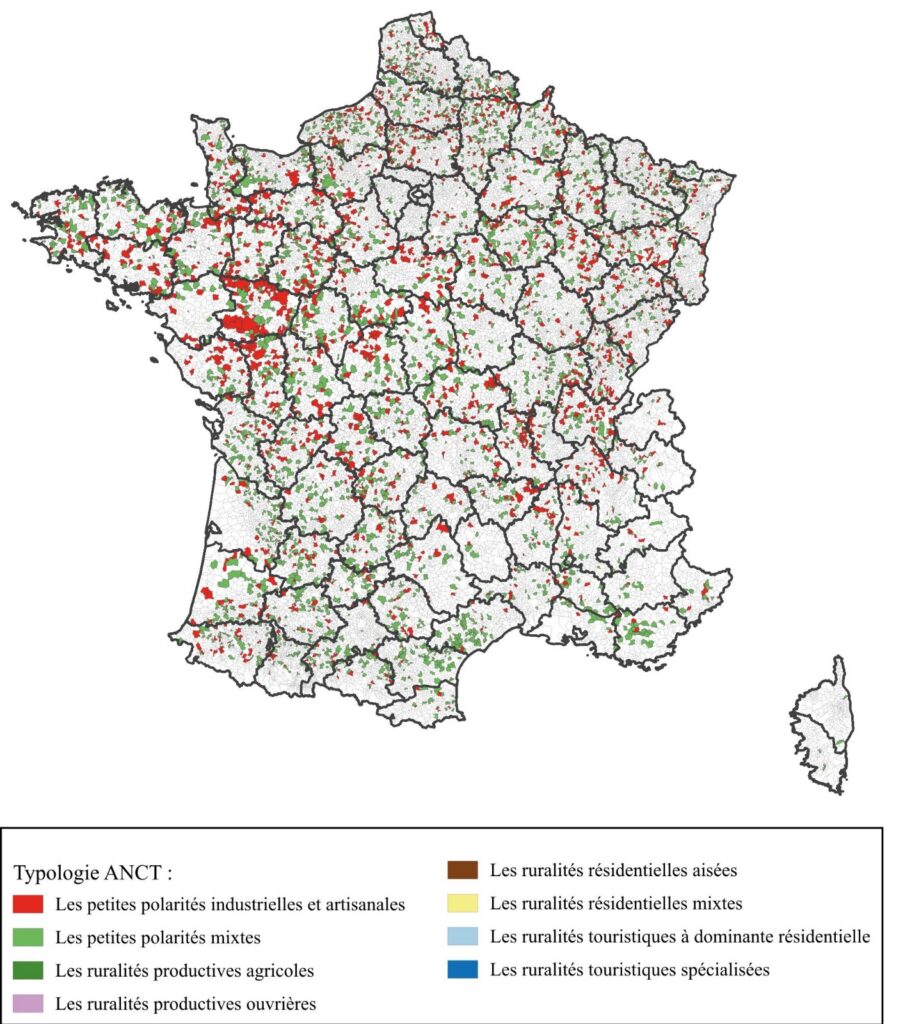

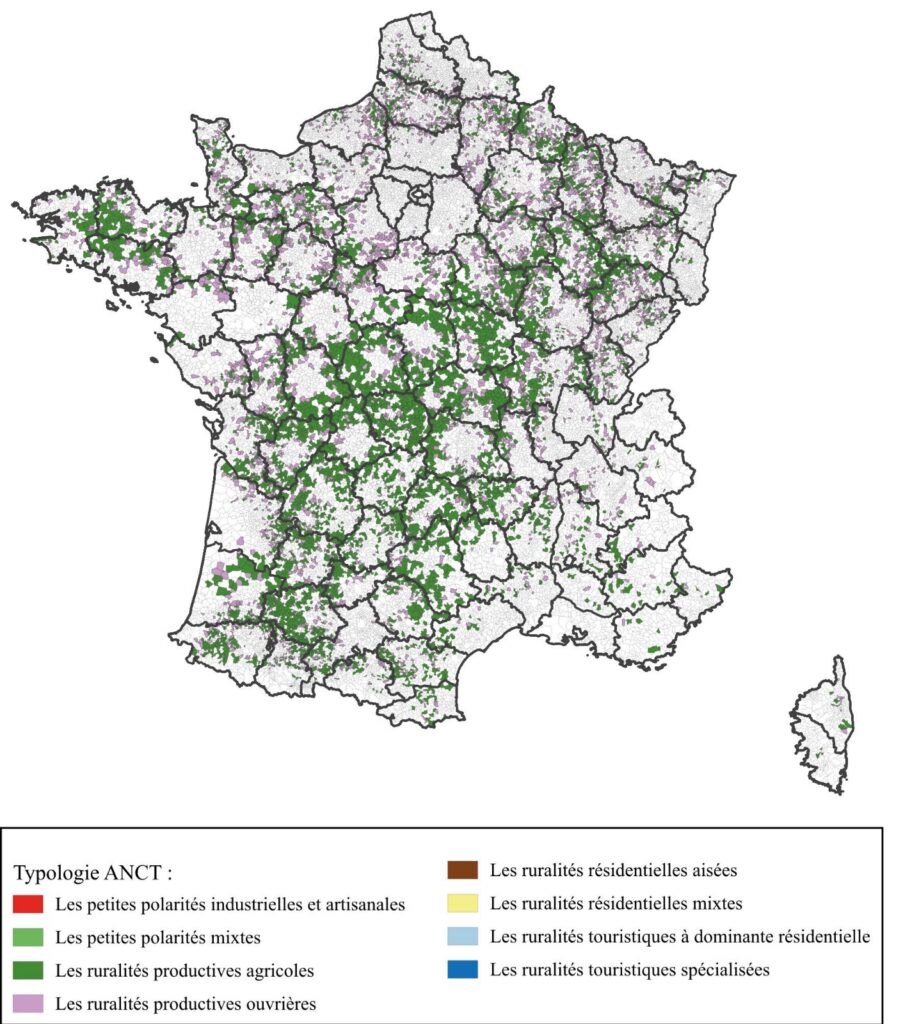

CARTES – VISUALISER LA TYPOLOGIE DE L’ANCT

Vue globale – ensemble des ruralités

Ruralités touristiques spécialisées et à dominante résidentielle

Ruralités résidentielles aisées et mixtes

Petites polarités industrielles et artisanales, et mixtes

Ruralités productives agricoles et ouvrières

Bibliographie :

Acadie, et Magali Talandier. 2023a. Étude sur la diversité des ruralités « Typologies et trajectoires des territoires ». Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

Acadie, et Magali Talandier. 2023b. Synthèse de l’étude – Étude sur la diversité des ruralités « Typologies et trajectoires des territoires ». Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

Agreste. 2013. « Recul plus marqué des exploitations agricoles en zone urbaine ». Agreste Primeur (299).

Bouba-Olga, Olivier. 2024. « Le vote Bardella : un vote rural ? » Blogs Université de Poitiers.

Charmes, Éric. 2019. La revanche des villages Essai sur la France périurbaine. Seuil.

Hilal, Mohamed, Aleksandra Barczak, François-Pierre Tourneux, Yves Schaeffer, Marie M. Houdart, Dominik Cremer-Schulte, et Umr 6049 Théma. 2011. Typologie des campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques (littoral et montagne. Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et l’attractivité régionale.

INSEE. 2021a. « La France et ses territoires ». INSEE Références.

INSEE. 2021b. « Une nouvelle définition du rural pour mieux rendre compte des réalités des territoires et de leurs transformations ». INSEE Références.

Labaronne, Daniel, Patrice Joly, Pierre Jarlier, Cécile Gallien, et Dominique Dhumeaux. 2019. Ruralités : une ambition à partager 200 propositions pour un agenda rural.

Pistre, Pierre, et Frédéric Richard. 2018. « Seulement 5 ou 15 % de ruraux en France métropolitaine ? Les malentendus du zonage en aire urbaines ». Géoconfluences.

Rivière, Jean. 2013. « Sous les cartes, les habitants. La diversité du vote des périurbains en 2012 ». Esprit (393).

Sénégas, Léa. 2020. « Ruralité ». P. 487‑92 in Dictionnaire des politiques territoriales. Presses de Sciences Po.

Annexe :

Graphique 5 : Vote EELV et RN en 2024 selon la définition de l’INSEE

Graphique 6 : Vote EELV et RN en 2024 selon la typologie des ruralités de l’ANCT